【读书】父女

1940年早春,居于香港的蔡元培先生步入贫病交加的人生暮年,常携女儿威廉在薄扶林道上散步。那时他已是皤然一叟,而女儿正当盛年,父女二人并肩而行,一个走得慢,一个也便放慢了脚步。

香港的天气总是潮湿的,空气中浮着海的气味。蔡先生每行至半途,便要在路旁石凳上小憩。威廉女士便从手提袋中取出保温杯,倒一杯温水递与父亲。蔡先生接过,并不即饮,只望着远处的海面出神。海水在日光下泛着细碎的银光,仿佛无数个小小的希望,浮动着,又暗淡着。

“父亲又在想什么?”威廉女士问。

“想起北平的图书馆,”蔡先生缓缓道,“不知那些书现在如何了。”

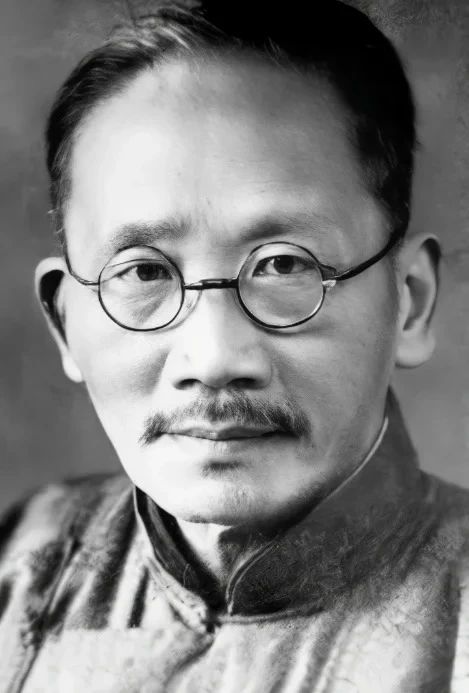

蔡元培先生

威廉女士知道父亲所想的何止是书。一九三七年北平沦陷后,蔡先生主持的北平图书馆藏书尽陷敌手。他表面上只谈书籍,实则心中所系乃是整个国家的文脉。这文脉如今被拦腰斩断,血淋淋地横亘在这位老人的心上。

蔡先生忽而咳嗽起来,威廉女士连忙为他抚背。他的背脊嶙峋,隔着棉布长衫也能摸到骨头的形状。威廉女士想起小时候父亲抱她时,那怀抱是何等宽厚温暖。如今这怀抱已经干瘪了,而父亲的忧患却从未减轻。

“威廉,”蔡先生止住咳,忽然唤她小名,“你可怪我当年送你去德国学医?”

威廉一怔。那是一九二三年的事,她刚满二十岁,父亲坚持要她远赴海西求学。临行前夜,父亲在她的行囊中悄悄塞了一本《赤雅》,书页间夹着一张字条:“学成报国”。

“父亲何出此言?女儿从未有过怨怼”。

蔡先生望着海,目光似乎穿透了眼前的景色:“我这一生,为国奔走,未尝有暇顾及家事。你母亲去得早,你又常年在外...”

威廉女士忽然明白,父亲老了。从前的蔡元培,是断不会说这等话的。那个在北大提倡“思想自由,兼容并包”的校长,那个为五四运动奔走呼号的导师,何时曾为自己的家事迟疑过?

“父亲”,威廉女士握住父亲的手,那手上有老人斑,有皱纹,却依然温暖,“女儿学医,不正是为了救治国人吗?父亲教我爱国,女儿一刻不敢忘。”

蔡先生转过头来,眼中似有泪光。远处一艘轮船正缓缓驶离港口,汽笛声悠长而哀伤。

“好,好”。蔡先生只说了这两个字,便又沉默下去。

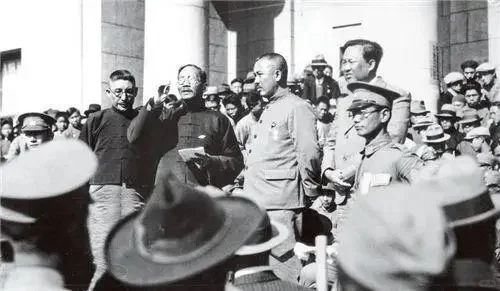

蔡元培先生(左二)

威廉女士忽然想起一事:“昨日收到国内来信,说我们捐的药品已经送到前线了。”

蔡先生点点头,脸上终于现出一丝笑意。自抗战爆发,父女二人便倾尽家财,购置药品器械支援前线。威廉女士甚至重披白衣,在香港的医院中救治伤员。她记得第一个手术持续了十八个小时,结束时双腿已经麻木,却见父亲一直守在门外,手里捧着一碗早已凉透的粥。

回家的路上,蔡先生的脚步似乎轻快了些。路过一家书店,他忽然驻足,指着橱窗里一本新书对女儿说:“买下它吧,寄给内地的学校。”

威廉女士知道,父亲又在想他的北大了。那个他一手振兴的学府,如今已辗转南迁,师生们在战火中坚持授课。父亲每月必汇钱去,附信总是同一句话:“教育乃国家命脉,不可一日中断。”

晚饭后,蔡先生照例要听广播。威廉女士为他调好频道,便去厨房煎药。收音机里传来战报的声音,忽高忽低,夹杂着杂音。她侧耳听着,手上动作不停。药罐里的水咕嘟咕嘟响着,苦涩的气味弥漫开来。

忽然,广播里传来熟悉的校歌。威廉女士手一抖,药汁溅在围裙上。那是北大的校歌。在千里之外的昆明,流亡的师生们仍在唱着。

她快步走进客厅,见父亲端坐在收音机前,腰背挺直,眼中泪光闪烁。那一刻,威廉女士仿佛又看到了当年那个站在北大讲台上,意气风发的教育家。

父女二人静默地听着,直到歌声结束。蔡先生轻声道:“只要还有人唱这歌,中国就不会亡。”

威廉女士忽然泪如雨下。她想起父亲常说的话:“救国不忘读书,读书不忘救国。”如今烽火连天,父亲的书桌却从未空过。他写的每一篇文章,寄出的每一封信,都在为这个破碎的国家缝补文明的碎片。

夜深了,威廉女士为父亲披上外衣。蔡先生伏案疾书,笔尖在纸上沙沙作响。灯光下,他的白发如雪,而眼神却依然清澈坚定。

窗外,香港的夜色深沉。远处偶尔传来汽笛声,像是某种无言的呼唤。父女二人,一个在灯下书写,一个在旁守候,各自以自己的方式,深爱着这个满目疮痍的国家。

蔡先生身体每况愈下,他的生命之火即将熄灭,而给他致命一击的是爱女威廉死于难产。

蔡威廉女士是在一个阴郁的清晨离世的。产房里的血腥气尚未散去,护士们低垂着头进进出出,像一群无言的影子。这位留洋归国的艺术家,在咽下最后一口气之前,还用手在墙上反复疾书:“国难!家难!”四个字力透纸背,墨迹被泪水晕开,像一朵朵黑色的花。蔡元培先生站在病房外,看着女儿留下的最后的字——“国难!家难!”老人撕心裂肺之状令香江为之动容哭泣!

蔡威廉女士

那是1939年5月5日,香港的天空压得很低。蔡先生望着窗外,忽然想起三十年前在莱比锡大学图书馆,年轻的自己第一次读到叔本华时的震撼。那时的他何曾想过,有朝一日会白发人送黑发人?威廉是他最疼爱的女儿,也是他最知心的知己。如今她走了,带着腹中那个未及睁眼看世界的孩子。

“蔡先生...”护士长递来一块白布,上面沾着暗红的血迹。

蔡元培接过白布,手微微发抖。这白布让他想起北平的雪,想起威廉小时候在雪地里奔跑的样子。那时她还是个扎着小辫的女童,会仰着脸问他:“爹爹,雪花为什么是六边形的?”如今这问题永远不会有答案了。

葬礼很简单。蔡元培坚持要用素棺,不设仪仗。他说:“国难当头,一切从简。”但当棺木入土时,这位历经沧桑的老人终于崩溃。他扑在棺木上,用苍老的声音喊着女儿的小名,仿佛要将她唤回人间。雨水混着泪水打湿了他的长衫,那件威廉去年亲手为他缝制的长衫。

回到寓所,蔡元培在女儿房中呆坐整夜。桌上还摆着威廉未完成的画作——一幅描绘西湖的油画。画中的湖水泛着微光,仿佛在诉说着什么。蔡元培拿起画笔,在画布一角补上了一行小字:“吾女威廉遗作。”他的手很稳,但眼泪却止不住地落在画布上,在颜料上晕开一个个小小的水痕。

次日清晨,仆人发现蔡元培伏在书桌上睡着了,手中还攥着那支画笔。桌上摊着一幅未写完的挽联:

“著述最谨严,非徒中国小说史;遗言犹沉痛,莫做空头文学家。”

这是写给另一位逝者鲁迅先生的,如今看来,竟像是某种预兆。

威廉去世后,蔡元培的身体江河日下。但他仍坚持每日工作,为抗日奔走呼号。有时深夜伏案,他会突然唤女儿的名字,待回过神来,便是一阵长久的沉默。他的桌上永远摆着两张照片:一张是北大全体教职员的合影,一张是威廉在德国留学时的单人照。

1940年3月3日清晨,蔡元培高烧不退,起床后刚走到浴室,忽然口吐鲜血跌倒在地。医生诊断是肺炎,但在战时的香港,盘尼西林比黄金还珍贵。弥留之际,蔡元培忽然清醒过来,要人扶他坐起。他看着窗外的朝阳,轻声吟诵道:

“自由平等大同梦,天下为公志未酬...”

话音未落,便溘然长逝。时年七十二岁。

他在民族危机的“大风雪”中走来,在山河破碎的暴风骤雨中离去。它所开创的学术大业,自由之思想、科学之理念、兼容之精神,永远成为一座不灭的灯塔,于岚山雾海、天地苍茫中,昭示天下儒林士子远航的路!

葬礼上,毛泽东送来一副挽联:

“学界泰斗,人世楷模。”

这八个字概括了蔡先生的一生。但鲜有人知的是,在他的内衣口袋里,还藏着一张泛黄的照片——照片背面是威廉娟秀的字迹:“给我最敬爱的父亲。”

海风呜咽,仿佛在诉说着这对父女未尽的话语。他们的故事,最终都化作了那个年代最深沉的爱与痛,融入了这片他们深爱的华夏的土地。